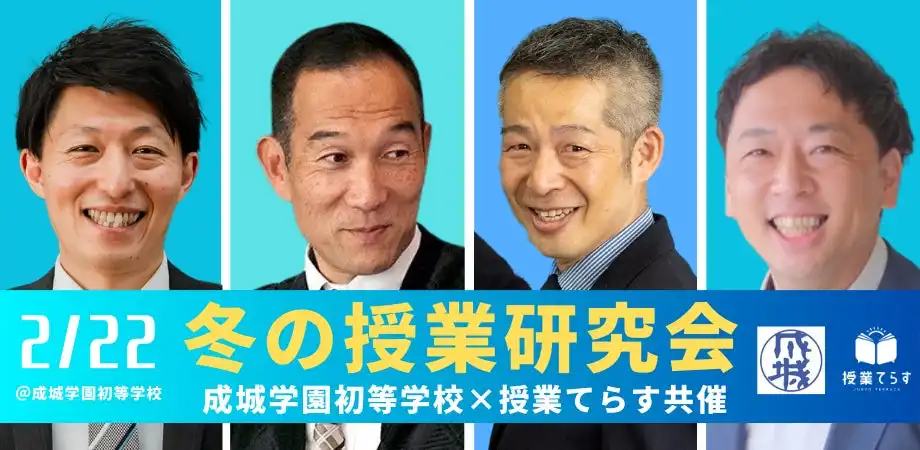

成城学園初等学校と授業てらすが公開授業研究会を共催、子ども主体の授業創造で教育現場の質向上へ

記事の要約

- 成城学園初等学校と授業てらすが授業研究会を共催

- 子ども主体の授業創造をテーマに2025年2月22日に開催

- 筑波大学附属小学校など一流教師の授業公開と協議会を実施

教員研修プラットフォーム授業てらすの公開授業研究会開催

株式会社NIJINは500名以上の現役教員が学ぶ教員研修プラットフォーム『授業てらす』と成城学園初等学校の共催による授業研究会を2025年2月22日に開催することを2025年1月14日に発表した。子ども主体の授業創造をテーマに、子どもと教師がともに学び合える環境づくりを目指している。

授業研究会では筑波大学附属小学校の由井薗健氏や新潟大学附属新潟小学校の中野裕己氏など一流の教師陣が公開授業を行い、子どもの個性を活かした学びの実践を参加者に提示する。全国の教育関係者が集まり、子ども主体の授業について深く議論できる貴重な機会となるだろう。

この研究会の特徴として、オンラインでは得られない生の授業を間近で見られる点が挙げられる。成城学園初等学校の整った学習環境のもと、子どもたちの生き生きとした学びの様子や教師の指導技術を直接観察できることは、参加者の授業力向上に大きく寄与するはずだ。

公開授業研究会の開催概要

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 開催日時 | 2025年2月22日(土)9時30分~16時30分 |

| 会場 | 成城学園初等学校(東京都世田谷区祖師谷3-52-38) |

| 定員 | 一般100名、学生20名(先着順) |

| 対象 | 小中学校教員、教育関係者 |

| 主な講師 | 由井薗健(筑波大学附属小学校)、中野裕己(新潟大学附属新潟小学校)、志田倫明(新潟市立上所小学校) |

子ども主体の授業について

子ども主体の授業とは、教師が一方的に知識を伝達するのではなく、児童生徒が自ら考え学ぶ形式の教育方法を指す。主な特徴として以下のような点が挙げられる。

- 児童生徒一人一人の個性が重視される学習環境の構築

- 自発的な対話と協働を促す授業デザイン

- 教師による適切な発問と支援による学びの深化

授業てらすが展開する教員研修プラットフォームでは、全国47都道府県から500名以上の小中学校教員が参加し、子ども主体の授業実践について学んでいる。利用会員の96%が授業力向上および児童生徒へのよりよい影響を実感しており、効果的な指導法の共有と研鑽の場として機能している。

公開授業研究会に関する考察

成城学園初等学校と授業てらすの共催による授業研究会は、子ども主体の授業実践を普及させる重要な機会となるだろう。実際の教室で行われる授業を直接観察できることは、オンライン研修では得られない学びをもたらすことが期待される。

今後の課題として、研究会で得られた知見を各学校現場でどのように実践に移すかという点が挙げられる。環境や児童の特性が異なる中で、子ども主体の授業を効果的に展開するためには、継続的な研修と実践の積み重ねが必要となるだろう。

教育のデジタル化が進む中で、対面での授業研究の意義は一層高まっている。今回の研究会を契機に、より多くの教育現場で子ども主体の授業が実践され、教育の質的向上につながることを期待したい。

参考サイト/関連サイト

- PR TIMES.「【2月22日(土)】【成城学園初等学校×授業てらす共催】学校と企業が連携して公開授業研究会を開催! | 株式会社NIJINのプレスリリース」.https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000371.000099150.html, (参照 2025-01-15).