カタリバが全国高校生マイプロジェクトアワードを開催、東京大学で48組の探究成果を発表へ

記事の要約

- NPO法人カタリバが全国高校生マイプロジェクトアワードを開催

- 全国48組の高校生が東京大学に集結し探究成果を発表

- 東京大学藤井総長やQuizKnock伊沢拓司氏がサポーターとして参加

高校生の探究学習プログラム「マイプロジェクト」の成果発表会開催

認定特定非営利活動法人カタリバは、2025年3月29日、30日に東京大学で第12回となる全国高校生マイプロジェクトアワードを開催する。このプログラムには全国から約3,250プロジェクト・8,347名がエントリーしており、各都道府県から選出された48プロジェクトが一堂に会して成果を発表することになっている。

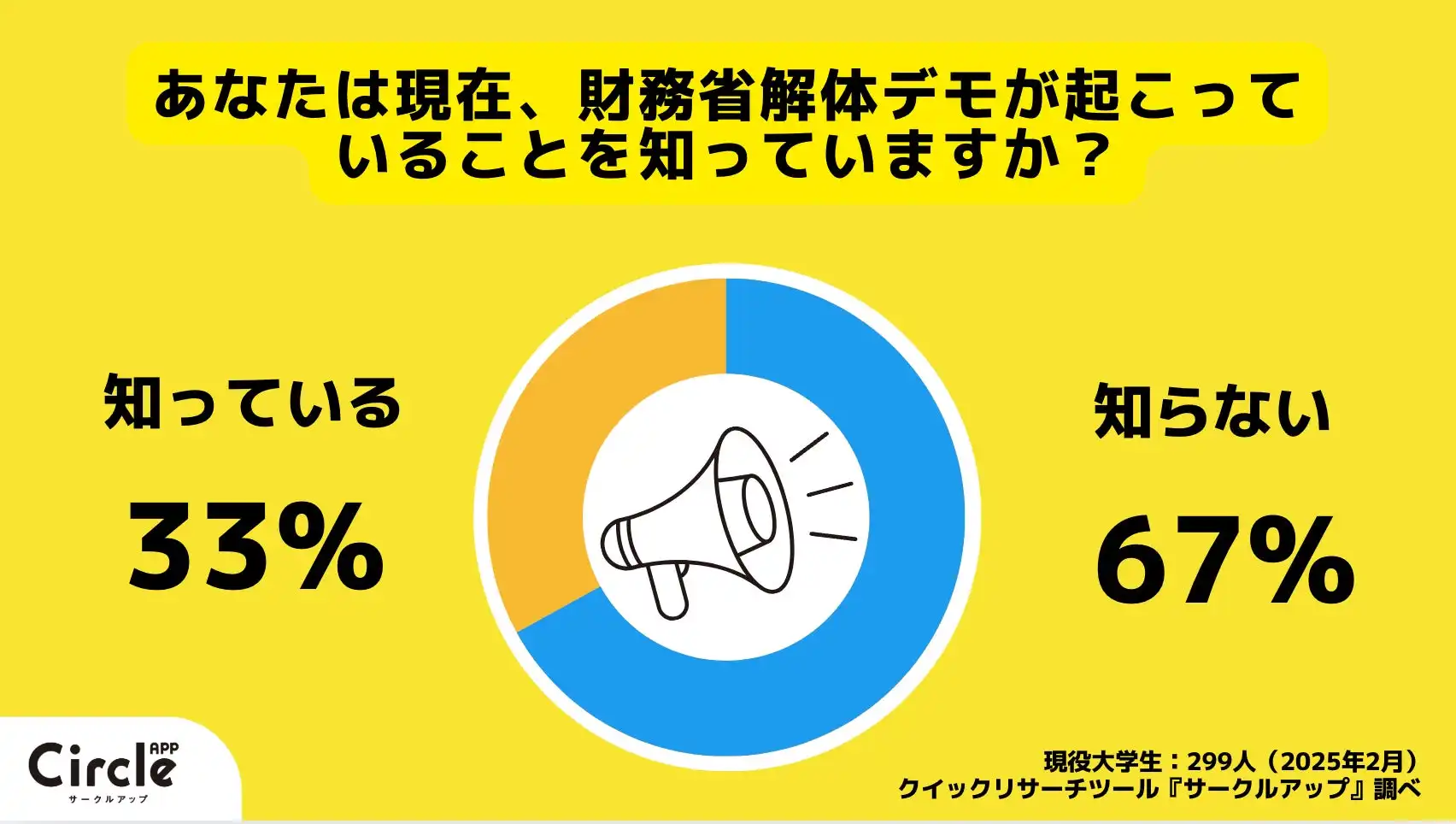

大学進学においては総合型選抜入試による入学者が2023年度には98,520人に達し、5年前と比べて1.6倍以上に増加している。経団連の2022年調査によると、企業が大卒者に求める資質では主体性が84.0%、能力では課題設定・解決能力が80.1%と最多となっており、自ら問いを立て解決する力の重要性が高まっている。

マイプロジェクトは2013年からスタートし、高校生が自身の興味関心に基づいて課題を設定し解決に取り組むプログラムとなっている。東京大学藤井総長やQuizKnock伊沢拓司氏などがサポーターとして参加し、多様な視点からアドバイスを提供することで、高校生の探究活動を支援している。

全国高校生マイプロジェクトアワードの開催概要

| Day1 (3/29) | Day2 (3/30) | |

|---|---|---|

| 開催時間 | 10:10-18:05 | 10:00-16:20 |

| 主なプログラム | 48プロジェクト発表 | 代表プロジェクト発表 |

| 特別サポーター | 藤井輝夫(東京大学総長) | 伊沢拓司(QuizKnock) |

探究学習について

探究学習とは、生徒が自ら課題を設定し、その解決に向けて主体的に取り組む学習方法のことを指す。主な特徴として以下のような点が挙げられる。

- 自ら問いを立て、課題解決に向けて取り組む力を育成

- 実社会との接点を持ちながら実践的に学習を進める

- 他者との協働を通じて多様な視点や考え方を学ぶ

探究学習の重要性は年々高まっており、大学入試においても総合型選抜入試での評価対象となっている。企業からも課題設定・解決能力を持つ人材が求められており、マイプロジェクトのような探究学習プログラムは、これからの時代に必要な力を育成する重要な教育機会となっている。

マイプロジェクトに関する考察

マイプロジェクトの最大の利点は、高校生が自らの興味関心に基づいて課題を設定し、実社会での実践を通じて解決に取り組める点にある。東京大学総長やQuizKnockの伊沢氏など、多様な分野の専門家からアドバイスを得られる機会は、参加者の視野を広げ、より深い学びにつながることが期待できる。

今後の課題として、参加者数の拡大に伴うサポート体制の充実や、地域による取り組みの格差解消が挙げられる。オンライン技術を活用したメンタリング体制の構築や、地域の教育機関・企業との連携強化により、より多くの高校生が質の高い探究学習に取り組める環境整備が求められている。

マイプロジェクトの活動を通じて培われる課題解決能力や主体性は、大学進学後や社会人としても重要なスキルとなる。今後は企業や大学との連携をさらに強化し、探究学習の成果が進路選択や将来のキャリアにより直接的につながる仕組みづくりが期待される。

参考サイト/関連サイト

- PR TIMES.「今回で12回目となる学びの祭典を3月29日、30日に開催。未来を担う全国48組の高校生が東京大学に集結し、自ら立ち上げたプロジェクトの成果を発表 | 認定特定非営利活動法人カタリバのプレスリリース」.https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000107.000060187.html, (参照 2025-03-05).